マラソン大会でサブ3.5・サブ3を目指すというようにスポーツレベルとしてマラソンを行っている場合、トレーニングが身体にどのような影響を及ぼすのか理解しておくと、トレーニングを調整したり、効果的なトレーニングが可能になります。知識としてトレーニング効果を知っておき調整することは、ガムシャラにトレーニングするよりもランニングが楽しくなり、ケガの予防にも繋がります。

この記事ではマラソン大会に出るなど、スポーツレベルでマラソンを行いたい人にトレーニングの原則を7つお伝えします。マラソンを一歩先のステージで行ってみたい方は参考にしてみて下さい。

【7つのトレーニング原理】

1:トレーニングにより身体がストレスを受けると、適応しうようとして強くなる

2:トレーニングを行った部位・内容によって身体の成長は異なる

3:トレーニングによる身体が成長するのは、休養を取っている時

4:同じトレーニングプログラムを続けても、6~8週間で頭打ちになるためプログラムを変えなければいけない

5:個人のライフスタイルでトレーニングの限界がある。特に求めるレベルが高い程、トレーニングに必要な時間は増えてくる

6:トレーニングの強度は強ければ強い程よいというものではない。強度が強すぎるとケガなどによる中断リスクが高まるため注意が必要

7:体力を維持する場合、必ずしも同じメニューをずっとやり続ける必要はない

トレーニングの原理1:身体のストレスに対応する変化

マラソンなどの運動により身体に負担をかけると、身体に様々な変化が生じるようになります。マラソンのような有酸素運動を行っている時は呼吸が荒くなり、心臓の鼓動が速くなり、筋肉に疲労が生じたりします。

呼吸を楽にするために肺での酸素・二酸化炭素の交換効率が上がる・呼吸筋が強くというような変化が生じます。また、心臓では一回の拍動で全身に送ることが出来る血液量を増やすために心臓が大きくなる、筋肉では毛細血管を増やし循環する血液の経路を増やす、筋肉量を増やすなどの変化が生じます。

このように人の身体は受けたストレスに対して、上手く適応するために変化(成長)していきます。特にマラソンのような有酸素運動では、肺・心臓・筋肉・血管が主に変化しマラソン能力を向上させていきます。

トレーニングの原理2:特異性

特異性とは、ヒトの身体はストレスを受けた部位がストレスに適応することを言います。人は行った運動に適応するように作り変えられていきます。速く走るトレーニングを行えば、速く走ることが出来るように身体は徐々に作り変えられますが、、マラソンのように長時間走るトレーニングを行えば長時間走る能力が向上します。

マラソンは息を切らすペースで走ることで肺の酸素・二酸化炭素の交換効率が向上し、心拍数が上昇することで心臓の筋肉が強くなります。また走っているペースの姿勢を維持するために筋力も付いてきます。

トレーニングの原理3:オーバーストレス

身体の特定の部位に過剰なストレス受けた部位は強く成長するどころか弱くなったり、故障してしまう可能性もあります。多くの方が勘違いしてしまっていますが、身体はマラソンのように走っている時に強くなるのではなく、休養を取っている時に身体は強くなります。

休養はトレーニングをサボることではなく、身体を強くするためのトレーニングプログラムに休養は欠かせない要素となります。身体の状態によっては、走るよりも休憩した方が身体の成長にとって良いこともあります。

よくマラソンのトレーニングとしてSNSなどで挙げられていますが、適切なトレーニングは個々で異なるため、もしかしたらSNSで挙がっているトレーニングはあなたにとってオーバートレーニングかもしれません。身体・精神的に疲労が残っていないか、走ることが嫌になっていないかなど、客観的に自分を見るように意識しながらトレーニングを調整することが大切です。

トレーニングの原理4:トレーニングに対する反応

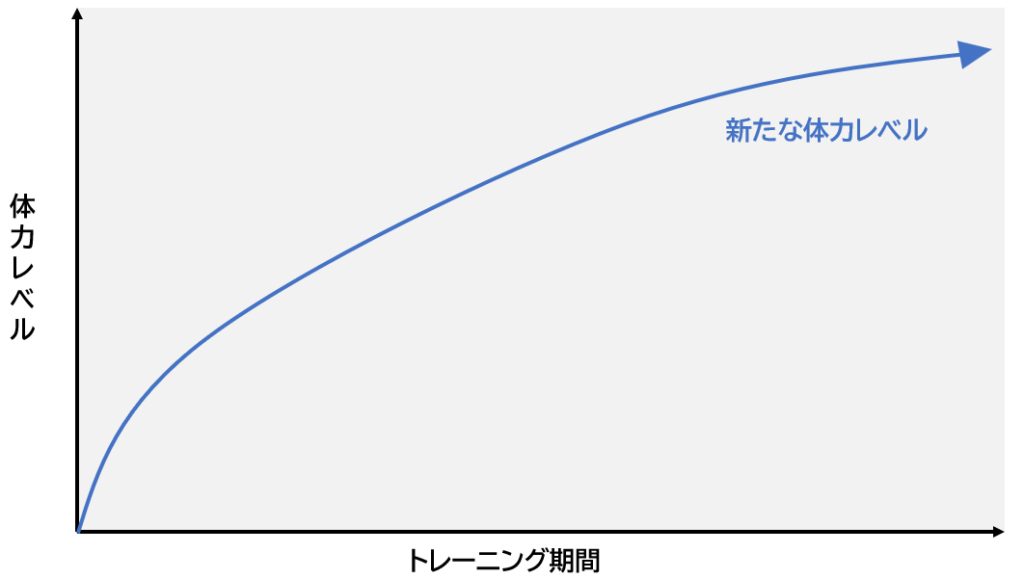

トレーニングプログラムを実行していくと身体にストレスがかかるため、適応しようと体力は新しいレベルへと向上します。しかし、トレーニング効果は徐々に薄れていき、いずれは頭打ちになります。

トレーニング効果が頭打ちになってきたら、マラソンの距離を伸ばす・時間を増やす・ペースを上げる・回復時間を短くするなどの前回よりも負荷の強いトレーニングプログラムを行っていくことが必要です。

しかし、距離・時間・ペースを一度に上げるのではなく、基本的にどれか一つを上げていくのが良い方法と言われているようです。

この”トレーニングプログラムを行う”➝”頭打ちになる”➝”新しいトレーニングプログラムを開始する”という、サイクルは約6~8週間が望ましいとジャックダニエルズは著書に書いています。

新しいトレーニングプログラムを開始する時に、どの内容の負荷を上げるのか悩むかもしれません。その時は自身のライフスタイルから考えてみるといいと思います。トレーニング時間を増やすことが出来るなら、走る時間や距離を増やしても良いかもしれません。しかし、学業や仕事・家庭管理などによりトレーニング時間を増やすことが難しい時は走るペースを速くしたり、トレーニング間の休憩時間を短くすることで強度を上げることが出来ます。

トレーニングプログラムは6~8週間で頭打ちになってしまう!

心身の成長のためにトレーニングプログラムの負荷を強くすることが必要!

負荷を上げる内容は以下から1つ選ぶ!

1.量を増やす:走る距離・時間を伸ばす

2.強度を上げる:走るペースを速くする

3.回復時間を短くする:トレーニング間の休憩時間を短くする

トレーニングの原理5:個人のライフスタイルの限界!?

トレーニングプログラムによる成長が頭打ちになってきたところで、身体にかかるストレスを上げることで身体の機能は向上するとお伝えしました。しかし、個人にはそれぞれシーズナル・リミットというものがあり、一定期間のライフスタイルによる限界があります。

皆さん、マラソンだけをしている生活ではなく、学業・仕事・家庭管理・育児などで時間は縛られています。トレーニングプログラムを組む際に、一日に30分~1時間しか走る時間が取れないなど十分なトレー二ング時間が確保出来ない場合は限界がきてしまいます。マラソンが速くなりたいけど、十分な時間がとれないので走るペースを上げていくと、中距離は速くなりますが、長距離のマラソンが速くなるのは限界がきてしまいます。

特に求めるレベルが高くなるほど、トレーニングに費やす時間もある程度必要になってきます。しかし、注意点としてトレーニング時間を増やすために、睡眠時間を削る・休養を十分に取らない状態では疲労が抜けないなどの状態に陥ってしまうため意味がなくオーバートレーニングになってしまう可能性もあります。

トレーニングの原理6:トレーニング効果とリスク上昇の原理

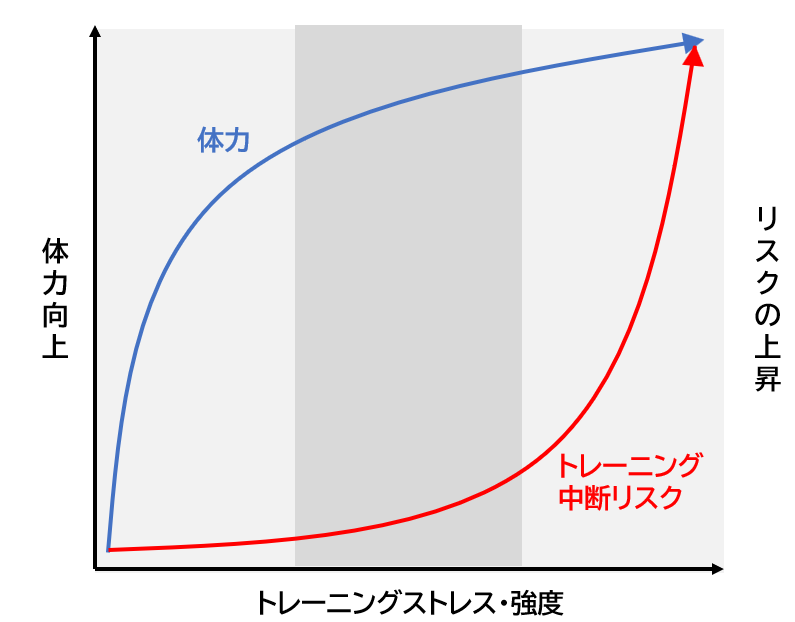

トレーニングプログラムは強ければ強い程良いというものではありません。

トレーニングストレス・強度が低い時はケガや熱意を失うことによるトレーニング中断のリスクは低くなります。しかし、トレーニングの強度が強すぎる場合は、ケガ・熱意の消失によるトレーニング中断リスクが急激に増大すると言われています。

初心者ランナーさんの大半が最初に張り切り過ぎて、マラソンを途中で挫折してしまう大きな原因もこれに当たります。トレーニングによる体力向上と中断リスクの上昇を天秤にかけることを考えると、トレー二ングは上図のグレーゾーン内で行う方が良いということになります。グレーゾーン内でトレーニングを行えば、中断リスクが低い状態で大きな体力向上が見込めます。

しかし、このグレーゾーン内は具体的な数値で示すことは難しく、個人の体力や熱意・競技歴などで大きく異なると言われてます。

トレーニングを続けることが出来ないという人は、トレーニングのストレス・強度が高いのかもしれません。

トレーニングの原理7:維持の原理

多くの方がイメージしやすいと思いますが、トレーニングにより体力を向上させるよりも、維持する方がやさしくなります。

体力を向上させるよりも維持する方が優しいということはレースを控えたランナーのトレーニングを参考にすればよく分かります。レースを控えたベテランランナーさんはトレーニングストレス・強度を少しずつ落としていくことで、レース本番でより良い結果を残そうとします。

マラソン大会の2~3週間前は徐々に練習量を減らし、普段の7~8割程度に落としていきます。1週間前では普段の半分程度に減らし、心拍数を抑えてリラックス出来る軽いジョギングなどが中心になります。

このように体力を維持する場合、必ずしも同じメニューをずっとやり続ける必要はないということです。

【マラソン大会で成績を残したい人へ】走るペースとトレーング効果について

ランナーにオススメの参考書籍

| ダニエルズのランニング・フォーミュラ 第4版 [ ジャック・ダニエルズ ] 価格:2420円 |

最新のランニング・トレーニング本であり、体力向上やレース結果にこだわりたい人にトレーニング理論とプログラムを提供します。中距離の800mからフルマラソン、トライアスロンまで持久系スポーツを幅広く対応し効率的なトレーニングを知ることが出来ます。VDOTにより自身の能力や目標に対してどのような練習をすれば良いのか分かりやすく、多くのランナーのバイブルになっています。

| もっと楽にもっと速く がんばらないランニング [ 三津家 貴也 ] 価格:1650円 |

筑波大でランニングの研究をしている著者が、楽に走るためのフォームやウォーミングなど独自のテクニックを紹介している書籍です。記録にこだわるランナー向けに新しいランニングの知識を提供し、ランニングの視野を広げてくれる書籍といえます。速く・楽に走るためのテクニックの参考になると思います。

| マンガでわかる 新しいランニング入門(池田書店)【電子書籍】[ 中野ジェームズ修一 ] 価格:950円 |

初心者ランナーが正しいフォームで走り、ダイエットを成功させる基本を解説しています。ダイエット目的としていますが、30代女性ランナーが指導を受けながら成長するストーリーを通じて、フォーム・トレーニング方法、セルフケアを学ぶことが出来ます。初フルマラソンに挑む初心者ランナーや故障に挑むランナーの事例も紹介され、特に初心者ランナー向けの内容になっています。漫画とイラストを使い、事前知識のないランナーでも分かりやすいため、最初の1冊目として参考にしてみてはどうでしょうか?

【風を切る日々!】

【風を切る日々!】